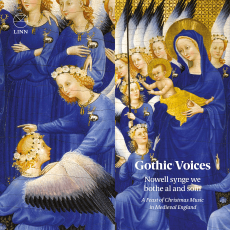

Gothic Voices - Nowell synge we bothe al and som - Notulae

The generous anthology offered by Gothic Voices is composed with intelligence and subtlety; it perfectly translates the mixture of expectation, sweetness, serenity and jubilation that attaches to the period of the Nativity. Without the help of instruments, it is up to the four voices alone to make contrasts and nuances appear, to become vectors of colors and emotions; they acquit themselves perfectly, always finding the right tone and tactus, using ornamentation finely, and although their approach is often sober and rather internalized, it avoids dullness or boredom thanks to the fervor deployed by musicians anxious to serve the music with as much art as heart and conviction. The singing itself avoids the disembodying effect of smooth perfection, to preserve preserve a breath and a grain that do much to develop, throughout the listening, a real sensation of proximity, of humanity (a particular bravo to Catherine King for her Lullay, lullay which is at once hypnotizing and tender). It is also important to highlight the quality of Philip Hobbs' transparent and warm sound recording, which contributes to the overall success of the project. As long as it is given the attention it requires, this refined and yet limpid disk, accessible without compromising on artistic rigour, has an enduring appeal and is a source source of deep joy, perfectly aligned with the moment whose spirit it translates.

Elle se tient silencieuse, concentrée sur sa lecture, assise dos au foyer d’où s’élèvent les flammes qui font rougeoyer les montants ouvragés des chenets et craquer les bûches. Une partie de la pièce échappe à jamais à notre vue, disparue avec le panneau central du triptyque, espace sacré d’apparence profane à la porte duquel se tient agenouillé en prière, sur le volet de gauche, assisté de saint Jean Baptiste, le docteur en théologie franciscain Heinrich von Werl de Cologne, commanditaire de l’œuvre. Sur l’un des montants du chambranle de la cheminée, une carafe à long col au goulot obturé par un bouchon d’épais tissu ; sur sa hotte, un chandelier portant une bougie éteinte aux coulures témoignant de son usage et un Trône de grâce sculpté. Près du massif banc à dossier, un tabouret bas sur lequel est posé un pot d’étain contenant un iris dont une fleur est épanouie et l’autre en bouton ; à l’arrière-plan, à gauche de l’âtre, un bassin et un aquamanile d’or surmontés par un long linge blanc finement tissé posé sur une haute barre de bois. La chambre est cossue, et le pinceau détaille chaque reflet du verre, chaque pli d’étoffe, chaque escarbille de flammèche avec une amoureuse minutie. Par la fenêtre dont les volets ouverts font écho aux battants de la porte représentés sur l’autre volet en créant une dynamique, une circulation de l’air de l’intérieur vers l’extérieur, on aperçoit un paysage verdoyant laissant supposer, fleur cueillie à l’appui, que l’on est au printemps et qu’il est suffisamment avancé pour que les arbres portent feuillage. Il fait en tout cas suffisamment doux pour goûter les plaisirs de la promenade comme ces personnages qui s’avancent sur le chemin longeant le chantier où des ouvriers bâtissent une tour ; on devine une ville derrière la colline ; en contrebas, un cavalier poursuit sa route. La tour est l’élément qui permet d’identifier la jeune femme avec Barbe, fille d’un puissant païen qui la fit enfermer en semblable édifice pour avoir refusé d’épouser l’homme qu’il lui avait choisi et décidé, de surcroît, de se convertir au christianisme ; le peintre s’est néanmoins plu à entretenir une certaine ambiguïté en accordant à sa représentation de la future martyre des traits éminemment mariaux — on peut d’ailleurs conjecturer sans trop de risque que le triptyque était dédié à l’Immaculée Conception : la voir ainsi plongée dans son somptueux livre d’heures évoque immédiatement la scène de l’Annonciation, juste avant l’arrivée de l’archange messager. Seul élément végétal dans une pièce exposant partout les traces de l’artisanat humain le plus raffiné, l’iris, placé de telle façon que le regard s’arrête immanquablement dessus, revêt lui aussi une très forte charge symbolique : lien entre le ciel et la terre par le souvenir de la nymphe qui lui donne son nom, il est associé aussi bien à Marie qu’à la Trinité, tandis que ses feuilles en forme de glaive (on le trouve parfois désigné sous le vocable de gladiolus) peuvent évoquer ici l’instrument de la décapitation de la sainte. La notion de pureté virginale est également affirmée par le linge blanc, l’aquamanile et le bassin. On peut s’étonner de voir un feu brûler dans l’âtre alors que tout indique que nous sommes à la belle saison et qu’en outre la fenêtre est grande ouverte ; il y a donc fort à parier que ces flammes sont, elles aussi, symboliques, et pas seulement de l’incendie par son propre père de la tour dans laquelle Barbe était recluse ; cette ardeur ignée est celle de la foi qui diffuse chaleur et lumière sur l’élue, et la présence du Trône de grâce semble renforcer cette hypothèse. La bougie éteinte est un des nombreux indices tendant à démontrer que ce volet ne nous montre pas une sainte, mais la gestation du processus qui la fera telle dans l’esprit de la jeune femme ; le liquide contenu dans la carafe à long col, allégorique en lui-même, est probablement en train de décanter, l’iris porte un bouton non encore éclos, la lecture est en cours, la tour en train d’être édifiée ; les éléments s’accordent et s’assemblent sous nos yeux pour que le destin s’accomplisse.

À quoi pouvaient bien ressembler les noëls à l’époque où Robert Campin travaillait à cette commande, ces ultimes semaines courant de l’Avent à la Nativité avant que s’incarne la promesse de l’Annonciation ? L’Angleterre, dont on sait les liens artistiques serrés qu’elle entretenait, dans le domaine de la musique comme dans celui de la peinture, par-delà les conflits qui les opposèrent, avec le Continent, nous en a laissé nombre de témoignages revêtant tantôt des formes savantes, comme dans les motets à l’agencement virtuose de John Dunstaple (ou Dunstable, ca.1390-1453) ou les mouvements de messe aux harmonies parfois aventureuses de Leonel Power († 1445), tantôt de plus humbles atours qui nous permettent de percevoir l’atmosphère de célébrations plus modestes. Il ne faut cependant pas s’y tromper : les carols, forme typiquement insulaire dont l’empreinte sur la culture britannique fut intense (songez à A Ceremony of Carols de Benjamin Britten, œuvre symptomatiquement composée lors du voyage de retour du musicien de son « exil » aux États-Unis en 1942), demeurent, sous l’apparente simplicité de leur forme héritée du virelai français alternant refrain et couplets, ces deux parties entretenant entre elles des liens thématiques tout en se différenciant par le nombre de voix qui les chantent, soigneusement écrites, même si leur emploi de langue vernaculaire et la régularité de leur structure rythmique a sans nul doute facilité leur appropriation par de plus larges auditoires. Si la période du floraison du carol est indiscutablement le XVe siècle, on en trouve déjà des anticipations deux cents ans auparavant dans une cantilène telle Edi be thu, heven queene, tandis que certaines pièces se distinguent par leur forme atypique : Mervele not, Joseph est un dialogue entre le père du Sauveur et l’ange venu apaiser ses doutes, Lullay, lullay : as I lay une ample et délicate berceuse où les regards et les voix de la mère et de l’enfant se mêlent et se répondent dans une scène d’une fascinante intimité.

La généreuse anthologie que nous offrent les Gothic Voices est composée avec intelligence et subtilité ; elle traduit à merveille le mélange d’attente, de douceur, de sérénité et de jubilation qui s’attache à la période de la Nativité. Sans le secours des instruments, il revient aux quatre voix seules de faire saillir contrastes et nuances, de devenir vectrices de couleurs et d’émotions ; elles s’en acquittent parfaitement, trouvant toujours le ton et le tactus justes, usant avec finesse des ornements, et si leur approche est souvent sobre et assez intériorisée, elle est néanmoins préservée de la grisaille voire de l’ennui par la ferveur déployée par des musiciens soucieux de servir ces musiques avec autant d’art que de cœur et de conviction. Le chant lui-même bannit la perfection lissée voire désincarnée pour préserver un souffle et un grain qui font beaucoup pour que se développe, tout au long de l’écoute, une véritable sensation de proximité, d’humanité (un bravo particulier à Catherine King pour son Lullay, lullay à la fois hypnotisant et tendre). Il faut également souligner la qualité de la prise de son à la fois transparente et chaleureuse de Philip Hobbs qui participe à la réussite globale du projet. Pour peu qu’on lui accorde l’attention qu’il requiert, ce disque très travaillé mais pourtant limpide, très abordable tout en ne cédant rien en termes d’exigence artistique, se révèle durablement attachant et source d’une joie profonde, idéalement en accord avec le moment dont il traduit l’esprit.